Anlässlich des Museumstages 2024 finden Sie die kommenden drei Tage ein exklusives digitales Angebot aus […]

Tag der Provenienzforschung

Der Tag der Provenienzforschung ist eine Initiative des Arbeitskreises Provenienzforschung e.V. und findet immer am […]

terralat beim DIGAMUS-AWARD

terralat – das digitale Lateinamerika-Museum stellt sich der Fachjury und dem Publikum! Wir sind froh, […]

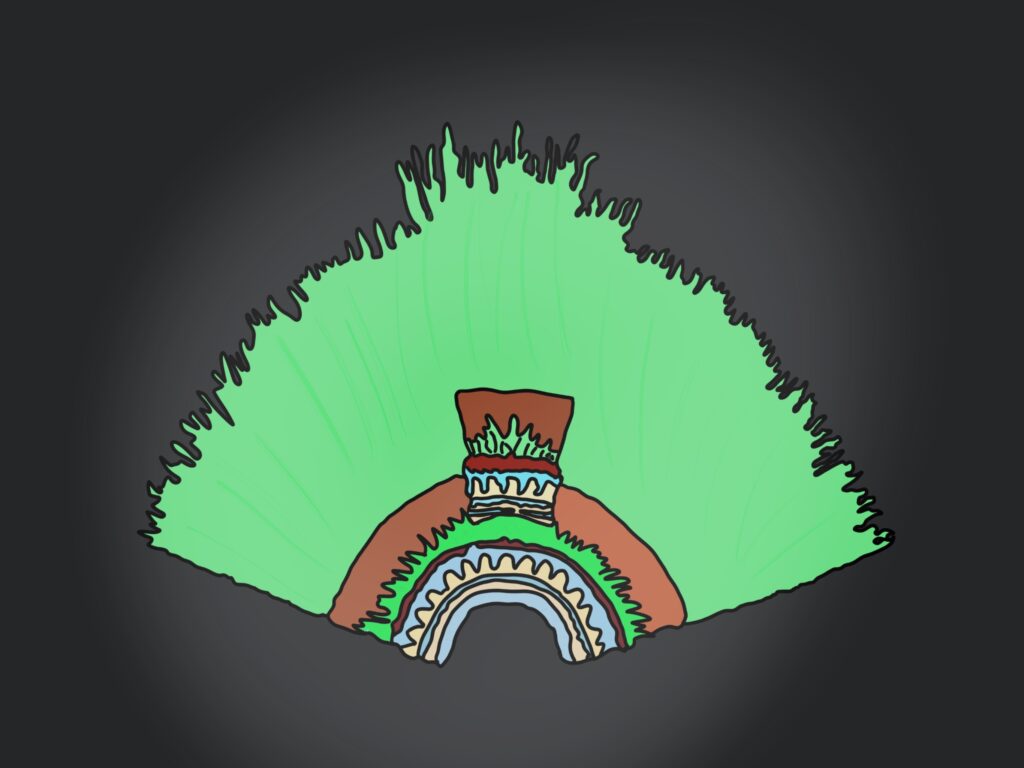

Mesoamerika – Federkopfschmuck

Der hier abgebildete Federkopfschmuck ist auch bekannt als die Federkrone Moctezumas und stammt aus Mesoamerika. Für eine tatsächliche Eigentümerschaft Moctezumas gibt es allerdings keine Quellen oder Hinweise. Das Objekt befindet sich heute im Weltmuseum Wien.

Der Kopfschmuck ist 116 Zentimeter hoch und je nach Ausbreitung 175 Zentimeter breit. Er wird in Form eines europäischen Fächers ausgestellt, da man in der Vergangenheit davon ausging, dass es sich um eine Standarte handelte. Um das Objekt nicht zu zerstören, wird die Darstellung im Museum nicht verändert.

Da aber keinerlei Halterungen vorzufinden sind, ist bei einem Objekt dieser Größe nicht zwingend davon auszugehen, dass es sich tatsächlich um einen Federkopfschmuck handelt. Auch fehlen historische Abbildungen, die einen derartigen Federkopfschmuck zeigen. Dennoch gilt die Annahme eines Federkopschmucks heute zumeist als Konsens.

Optisch besticht das Objekt durch verschiedene Vogelfedern, darunter rosafarbene Flamingofedern und vor allem den grünen Quetzalfedern; außerdem ist es mit schuppenförmigen Goldplättchen verziert. Interessant ist dabei die Tatsache, dass keine der Vögel aus dem Kerngebiet der Azteken stammen, deren Federn hier verwendet wurden. Ergo wurde die Federkrone auch entweder nicht im Aztekenreich hergestellt, oder die Federn wurden als Tribute dorthin gebracht.

Das Objekt ist Teil der allgemeinen Restitutionsdebatte, vor allem da es, ohne tatsächliche Hinweise, mit Moctezuma in Verbindung gebracht wird. Eine Rückführung nach Mexiko wird daher regelmäßig gefordert, erweist sich allerdings auch durch den Objektzustand als schwierig.

Durch die konstruierte Verbindung mit Moctezuma und auch der Annahme von Objektbiographien, ist der Federkopfschmuck tatsächlich Teil des mexikanischen Kulturerbes geworden, auch wenn es nicht zwingend aus dem Gebiet des heutigen Mexikos stammt.

mh

Karibik – Baumwollgürtel

Bei den Taíno in der Karibik spielten Baumwollskulpturen eine wichtige Rolle und wurden in verschiedenen Formen hergestellt.

Baumwolle wurde von den Taíno nicht nur für elitäre Gegenstände, wie der oben gezeigte Gürtel, verwendet, sondern auch für alltägliche Gegenstände wie Hängematten. Sie gehörte zu den ersten Gegenständen, die mit Christoph Kolumbus bei seinem ersten Aufenthalt im Jahre 1492 in Amerika getauscht wurde.

Das oben gezeigt Objekt ist ein Baumwollgürtel, das mit einer Cemí-Figur verziert wurde und befindet sich im Weltmuseum Wien. Als Cemí oder auch Zemi werden Gottheiten und Ahnengeister, aber auch figürliche Gegenstände bezeichnet, die einen Geist beherbergen. Diese Baumwollgegenstände wurden angefertigt, um die Verstorbenen nahe und sichtbar zu halten.

Das Besondere an dieser Textilkunst ist die Tatsache, dass aus der eigentlich hauptsächlichen zweidimensionalen Textilkunst eine dreidimensionale geschaffen wurde. Nur drei Baumwollskulpturen haben bis heute Bestand und geben uns Hinweise auf diese Tradition.

mh

Schreibe einen Kommentar

Anden – Historischer Ekeko

Kulturen weltweit kennen spezielle Glückssymbole. Ob Schornsteinfeger, Schwein, vierblättriges Kleeblatt – oder ein kleiner Mann mit Schnurrbart aus den Anden, der Ekeko. Ursprünglich war er vor allem im Gebiet des Titicacasees in Westbolivien und Südostperu bekannt und konnte verschiedene Formen haben. Heute findet man ihn auch weiter verbreitet und er erfreut sich steigender Beliebtheit. Schon lange vor Ankunft der Europäer wurde der Ekeko verehrt. Bis heute soll er Wohlstand und Glück bringen.

Europa wurde im Jahr 2014 auf den Ekeko aufmerksam. Als der Plurinationale Staat Bolivien eine 15,5 cm hohe Steinskulptur im Pukara-Stil vom Bernischen Historischen Museum repatriierte. Die Figur datiert etwa 200 vor bis 200 nach Christus und wird heute als Frauendarstellung interpretiert. Erworben wurde sie 1858 vom Schweizer Reisenden, Linguisten und Diplomaten Johann Jakob von Tschudi (1818-1889), der sie als „Gott der Diebe“ in der Nähe von Tiahuanaco erwarb. Tschudi schreibt:

„Die Indianer erzeigten ihm die nämliche Verehrung wie irgendeinem Heiligen der Kirche. Sein Besitzer zündete ihm alle Freitage eine Wachskerze an; fiel irgendwo ein Diebstahl vor, so brachte der Bestohlene eine Extrakerze und Opfergaben, in der festen Überzeugung, daß er mit Hülfe des Heiligen den Dieb ausforschen werde.“

Carlos Ponce Sangines publizierte diese und weitere vorspanische Steinfiguren 1969 und interpretierte sie als die Darstellung von Buckligen.

Die fragwürdigen Erwerbsumstände führten letztlich zur Repatriierung nach Bolivien, wo die Figur, als Ekeko interpretiert, publikumswirksam vom Präsidenten Evo Morales in Empfang genommen wurde und auf Tour durch ganz Bolivien ging, bevor sie ihren Platz in einer Vitrine im Nationalmuseum fand.

Eindeutige Hinweise auf ein genaues Alter der Figur Ekeko gibt es nicht. Einige wenige mündlich und schriftlich überlieferte Quellen sprechen von einer Gottheit des Glücks und des Wohlstandes, der vom Volk der Aymara verehrt wurde. Dargestellt wurde der Ekeko in verschiedenen Formen und Materialien, sicherlich ohne den heute zu findenden Schnurrbart. Um sich seiner Gunst zu versichern, gibt man ihm Opfergaben, die teils als Miniaturen an die Figur gehängt werden. Zigaretten gehören teils auch zu Opfergaben, wie auch Geldscheine und Darstellungen von Maiskolben.

In Museumssammlungen findet man den Ekeko nur selten. Weder als physische Figur, noch in digitaler Form. Die wachsende Beliebtheit in seiner Heimat führt zu einer Fixierung seiner Gestalt und mittlerweile wird er auch in Europa wahrgenommen und als Teil der südamerikanischen Andenkultur gesehen.

Martin Schultz (Staatliche Museen für Weltkultur, Göteborg)

Literatur

Ponce Sangines, Carlos (1969) Tunupa y Ekako. Estudio arquéologico acerca de las effigies precolombinas de dorso adunco. La Paz: Academia Nacional de Ciencias de Bolivia, Nr. 19.

Rowe, John Howland (1958) The Adventures of Two Pucara Statues. Archaeology, Vol. 11 (4): 255-61.

Tschudi, Johann Jakob von (1869) Reisen durch Südamerika. Band V.

Schreibe einen Kommentar

Eröffnung der Alpha-Version

Die Eröffnung des Museums naht! Am 31. Oktober wird während der „Lateinamerikanischen Woche auf dem […]

Willkommen bei TERRALAT

Letzte Kommentare

Felicitaciones Terralat. Ciertamente la festividad de Todos Santos es muy importante en Bolivia y afortunadamente está linda costumbre sigue vigente…

Muy ilustrativo el resumen. Felicitaciones.

Das Fotoarchiv wurde bereits durch einige Fotos aus New Mexico von einem Kollegen erweitert – vielen Dank dafür!

terralat – ist das erste rein digitale Lateinamerika-Museum. Lateinamerikanische Realitäten und Lebenswelten werden exemplarisch anhand digitaler Objekte erfahrbar gemacht.

Wie in konventionellen Museen, kann der Besucher sich auf einen digitalen Rundgang durch terralat begeben. In unserer Mediathek stehen Illustrationen und grafischen Kurzreportagen, AR-Objekte, Videos und Podcasts, aber auch textliche Dokumente zur weiteren Vertiefung und zum Download bereit.

Das digitale Lateinamerika-Museum terralat bietet neben kostenlosem Eintritt auch die Möglichkeit, der aktiven Mitgestaltung. Dafür stehen im Blog und zu den Objekten Kommentar- und Diskussionsfunktionen mit Übersetzungs-Plug ins bereit. Dadurch bietet sich dem Besucher die Möglichkeit des Austauschs mit Menschen aus Lateinamerika.

Die Übersetzungen auf dieser Webseite werden mittels eines Übersetzungs-Plug ins erstellt, weshalb es zu kleineren Abweichungen, Ungenauigkeiten und teilweise auch Fehlern vom, in der Regel deutschen, Originaltext kommen kann.

Und so ist das Museum auch eine Plattform für Wissenschaftler und Experten. Auf dieser können sie z.B im Rahmen einer Sonderausstellung, eines wissenschaftlichen Artikels, Interviews, Podcast-Beitrags, Social Media-Beitrags etc. veröffentlichen. Das Thema Co-Kuration spielt daher eine wichtige Rolle. Sprechen Sie uns gerne zu Kooperationsmöglichkeiten an.

Vielen Dank für Ihren Besuch und herzlich Willkommen – im digitalen Lateinamerika!

Altamerika Amazonas Anden Archäologie Aymara Bolivien Conquista Dauerausstellung Dialog Entdeckung Essen Expeditionen Fauna Figur Flora Geschichte immaterielles Kulturerbe Indigenität Infrastruktur Inka Karibik katholisch Kolumbus Kosmovision Kulturerbe Lateinamerika Maya Mesoamerika Mexiko Moderne modernes Lateinamerika Museum Musik Mythen Märchen Naturräume Pachamama Quechua Repatriierung Ritual Tanz terralat Themenraum Tiahuanaco USA

Hinweis: Diese Webseite wird stetig erweitert und verbessert. Einige der o.g. Museumselemente stehen zurzeit noch nicht zur Verfügung. terralat ist Teil eines Promotionsprojektes am Institut für Ethnologie an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main.

Willkommen

Willkommen beim Lateinamerika-Blog von terralat. Hier werden in Zukunft aktuelle Informationen zum digitalen Museum terraltat […]

Schreibe einen Kommentar