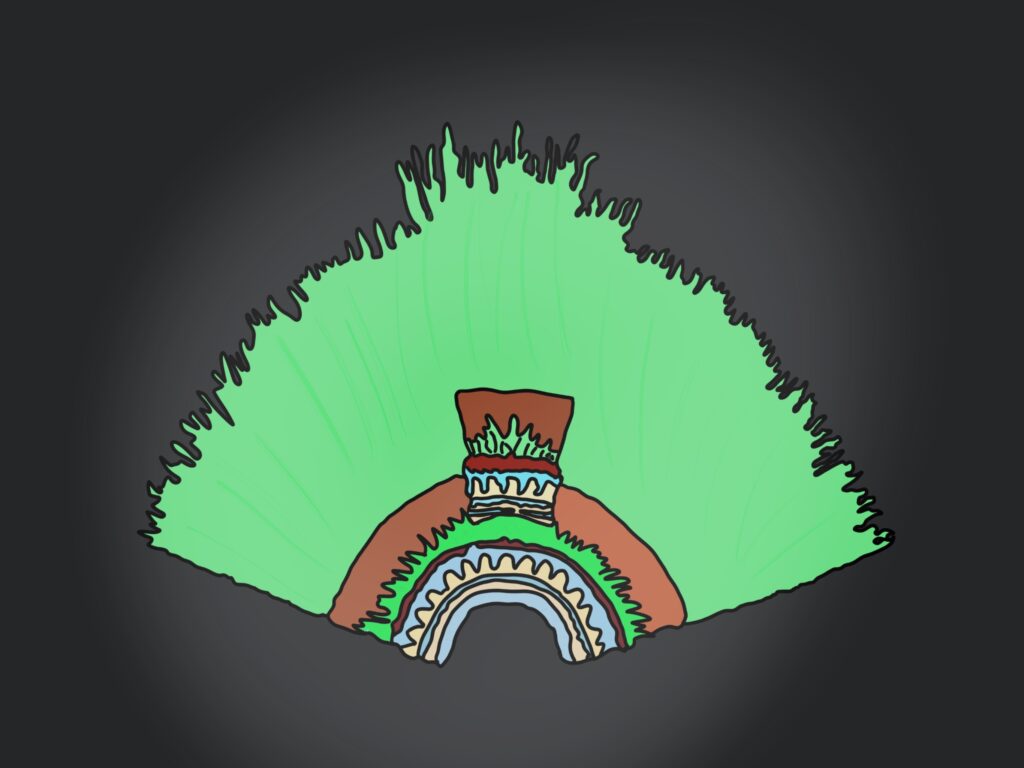

Der hier abgebildete Federkopfschmuck ist auch bekannt als die Federkrone Moctezumas und stammt aus Mesoamerika. Für eine tatsächliche Eigentümerschaft Moctezumas gibt es allerdings keine Quellen oder Hinweise. Das Objekt befindet sich heute im Weltmuseum Wien.

Der Kopfschmuck ist 116 Zentimeter hoch und je nach Ausbreitung 175 Zentimeter breit. Er wird in Form eines europäischen Fächers ausgestellt, da man in der Vergangenheit davon ausging, dass es sich um eine Standarte handelte. Um das Objekt nicht zu zerstören, wird die Darstellung im Museum nicht verändert.

Da aber keinerlei Halterungen vorzufinden sind, ist bei einem Objekt dieser Größe nicht zwingend davon auszugehen, dass es sich tatsächlich um einen Federkopfschmuck handelt. Auch fehlen historische Abbildungen, die einen derartigen Federkopfschmuck zeigen. Dennoch gilt die Annahme eines Federkopschmucks heute zumeist als Konsens.

Optisch besticht das Objekt durch verschiedene Vogelfedern, darunter rosafarbene Flamingofedern und vor allem den grünen Quetzalfedern; außerdem ist es mit schuppenförmigen Goldplättchen verziert. Interessant ist dabei die Tatsache, dass keine der Vögel aus dem Kerngebiet der Azteken stammen, deren Federn hier verwendet wurden. Ergo wurde die Federkrone auch entweder nicht im Aztekenreich hergestellt, oder die Federn wurden als Tribute dorthin gebracht.

Das Objekt ist Teil der allgemeinen Restitutionsdebatte, vor allem da es, ohne tatsächliche Hinweise, mit Moctezuma in Verbindung gebracht wird. Eine Rückführung nach Mexiko wird daher regelmäßig gefordert, erweist sich allerdings auch durch den Objektzustand als schwierig.

Durch die konstruierte Verbindung mit Moctezuma und auch der Annahme von Objektbiographien, ist der Federkopfschmuck tatsächlich Teil des mexikanischen Kulturerbes geworden, auch wenn es nicht zwingend aus dem Gebiet des heutigen Mexikos stammt.

mh

Schreibe einen Kommentar